-

-

「未来につながる森」 は、

森全体を舞台にした多様なアート体験の場であり、

自然と人、テクノロジーが交差するインスタレーションが点在し、

パフォーマンスやワークショップも展開される。

森に響く音、風に揺れる光、時間とともに移ろう影など、

来場者は環境と一体になりながら、未来を思考するアートを体験する。

ここでは、森が単なる背景ではなく、

いのちのネットワークとしてアートと結びつき、

未来への感覚的な気づきを生み出す。 「未来につながる森」 は、森全体を舞台にした多様なアート体験の場であり、自然と人、

テクノロジーが交差するインスタレーションが点在し、パフォーマンスやワークショップも展開される。

森に響く音、風に揺れる光、時間とともに

移ろう影など、来場者は環境と一体に

なりながら、未来を思考するアートを

体験する。

ここでは、森が単なる背景ではなく、いのちのネットワークとしてアートと結びつき、

未来への感覚的な気づきを生み出す。

NEWS

- 2025.11.26

-

・万博期間中に開催された Forest Fusion Feast Spin-out Event の情報を掲載しました。ぜひ動画もあわせてご覧ください。

各トークイベントのアーカイブ動画を追加公開しました。

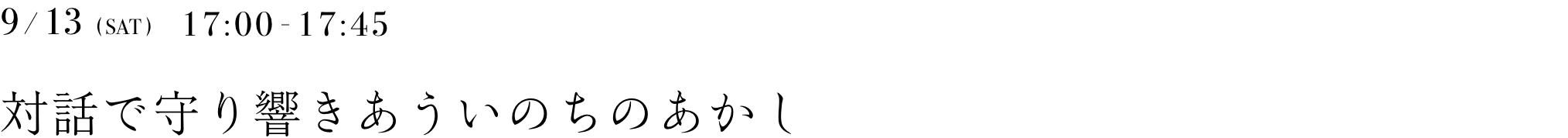

・9/13 (SAT) 「対話で守り響きあういのちのあかし」の動画を公開しました。

・9/21 (SUN) 「不均質の集合が生み出す共鳴によるいのちの響き」の動画を公開しました。

・10/6 (MON) 「Wellbeing~Science & Policy~ to Better Co-Being」の動画を公開しました。

・10/8 (WED) 「共鳴と森 - 突き破る塔 (1970) から開かれる空 (2025) へ~ Expo2025と各国のエリアプラン~」の動画を公開しました。

・10/8 (WED) 「共鳴と森 - 突き破る塔 (1970) から開かれる空 (2025) へ~ポスト万博の大阪の可能性~」の動画を公開しました。

・10/8 (WED) 「共鳴と森 - 突き破る塔 (1970) から開かれる空 (2025) へ~EXPO2025以降の都市~」の動画を公開しました。

・10/11 (SAT) 「いのち輝く未来社会」のデザインに向けた提言」の動画を公開しました。

- 2025.10.29

-

セッションイベントはすべて終了いたしました。

イベントの様子は、アーカイブ動画にてご覧いただけます。

・7/2 (WED) 「文化の持続可能性」の動画を公開しました。

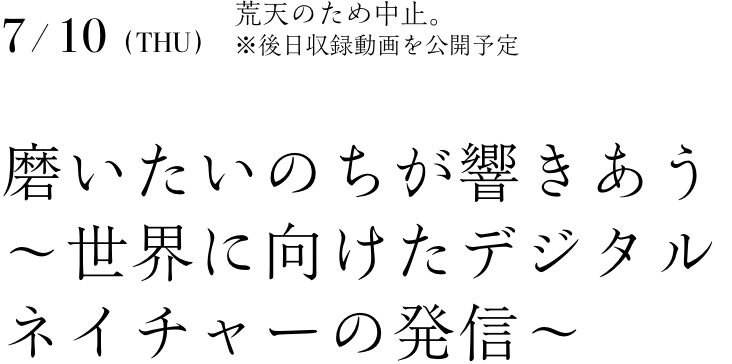

・7/10 (THU) 「磨いたいのちが響きあう ~世界に向けたデジタルネイチャーの発信~」の動画を公開しました。

・8/11 (MON) 「いのちが希望となり、いのちを響かす」の動画を公開しました。

・8/19 (TUE) 「地域と生物多様性/学びと遊び」の動画を公開しました。

・9/21 (SUN) 「自然と人の共生」の動画を公開しました。

・9/22 (MON) 「コミュニティとモビリティ」の動画を公開しました。

・10/1 (WED) 「チョコレートが人をつなぐ未来 ―チョコレートが人にできること―」の動画を公開しました。

- 2025.10.08

- Dialogue for Co-innovation:

・10/8(WED) ダイアログイベント情報を更新しました。

※他のプログラムとは異なる会場での開催となりますので、ご確認のうえご来場ください。

- 2025.10.03

- Dialogue for Co-innovation:

・10/6(MON) 内田由紀子さん(京都大学 人と社会の未来研究院 院長・教授)とJan-Emmanuel De Neveさん(ウェルビーイング研究センター所長、オックスフォード大学セイド・ビジネススクール経済学・行動科学教授)とのダイアログイベント情報を更新しました。

・10/11(SAT) 蟹江憲史さん(慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授/慶應義塾大学SFC研究所 xSDG・ラボ代表)とオズゲ・アヤドガンさん(Beyond Lab ディレクター兼チーフキュレーター)とのダイアログイベント情報を更新しました。

- 2025.9.29

- Dialogue for Co-innovation:

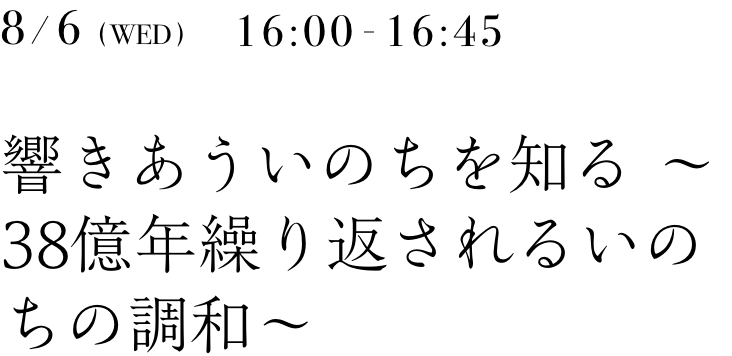

・8/6(WED) 「響きあういのちを知る ~38億年繰り返されるいのちの調和~」の動画を公開しました。

Forest Fusion Feast:

・10/1(WED) 大石茂之さん(〔株〕メリーチョコレートカムパニー)との食のイベントの開催時間とテーマを更新しました。

- 2025.9.19

- Dialogue for Co-innovation:

・9/21(SUN) 福武英明さん(ベネッセホールディングス会長 / 公益財団法人 福武財団理事長)と蜷川実花さん(写真家、映画監督、現代美術家)とのダイアログイベントの開催時間とテーマを更新しました。

Forest Fusion Feast:

・9/22(MON) 石川秀樹さん(神楽坂 石かわ)と大田由香梨さん(「森の饗宴」コーディネーター)との食のイベントの開催時間とテーマを更新しました。

・10/1(WED) 大石茂之さん(〔株〕メリーチョコレートカムパニー)との食のイベント情報を更新しました。

- 2025.9.12

- Dialogue for Co-innovation:

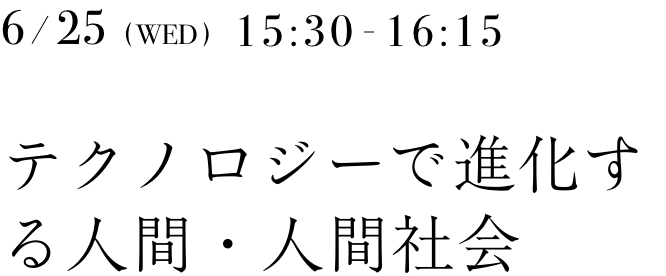

・6/25(WED) 「テクノロジーで進化する人間・人間社会」の動画を公開しました。

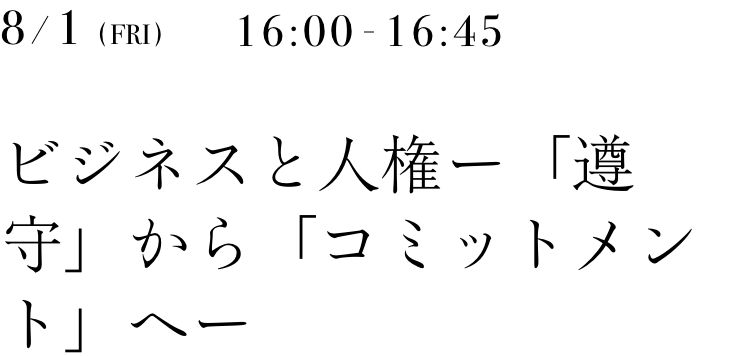

・8/1(FRI) 「ビジネスと人権 ―「遵守」から「コミットメント」へ―」の動画を公開しました。

・9/13(SAT) 河瀨直美プロデューサーとのダイアログイベント情報を更新しました。

・9/21(SUN) 河森正治プロデューサーとのダイアログイベント情報を更新しました。

・9/21(SUN) 福武英明さん(ベネッセホールディングス会長 / 公益財団法人 福武財団理事長)と蜷川実花さん(写真家、映画監督、現代美術家)とのダイアログイベント情報を更新しました。

- 2025.8.14

- Forest Fusion Feast:

8/19(TUE) 小林寛司(Villa AiDA)シェフ・谷口英司(L'évo)シェフとの食のイベント情報を更新しました。

- 2025.8.06

- Dialogue for Co-innovation:

・福岡伸一プロデューサーとのダイアログイベント情報を更新しました。

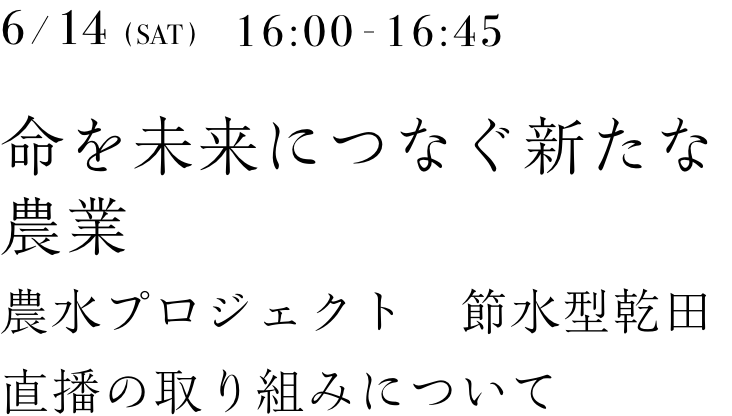

・6/14(SAT) 「命を未来につなぐ新たな農業 農水プロジェクト 節水型乾田直播の取り組みについて」の動画を公開しました。

- 2025.7.23

- イベント情報を更新しました

- 2025.7.02

- イベント情報を更新しました

- 2025.6.25

- イベント情報を更新しました

- 2025.6.13

- イベント情報を更新しました

- 2025.6.06

- イベント情報を更新しました

- 2025.5.28

- イベント情報を更新しました

- 2025.4.18

- 静けさの森アートプロジェクト特設サイトを開設しました

OUTLINE

「静けさの森」 は、大阪・関西万博会場

となる夢洲で、万博のテーマ

「いのち輝く未来社会のデザイン」 の

象徴として、会場の真ん中に位置

しており、万博記念公園をはじめ、

大阪府内の公園等から将来間伐予定の

樹木なども移植し、新たな生態系を

構築しております。

開園時には、約1,500本を超える樹木が

芽吹き、新緑のなか来場者を迎えます。

中央にある直径20mほどの池を囲むように、

万博記念公園をはじめ大阪府内の公園等から

将来間伐予定の樹木など約1,500本を移植しており、周辺の森で枯れゆくいのちを再生し、

生態系との共創を象徴する空間です。

森は自然に育った不揃いの樹木を

組み合わせることで多様性を表現しており、

会場の様々なパビリオンをつなぐ役目も

果たします。

- 広さ

- 約 2.3ha

- 樹木本数

- 約 1,500 本

- 水景施設

- 池1ヶ所 / 水盤3ヶ所

- 樹種

- アラカシ / イロハモミジ /

エゴノキ /

クヌギ /

コナラ / ヤブツバキ /…

- 移植元公園

- 万博記念公園 / 服部緑地 /

久宝寺緑地 /

大泉緑地 /

鶴見緑地 / 大阪城公園 /…

静けさの森アートプロジェクト

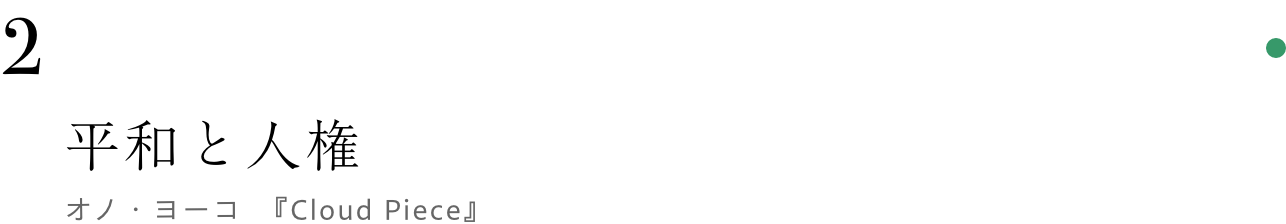

静けさの森を舞台に、大阪・関西万博の主要テーマ

「平和と人権」 「未来への文化共創」 「未来のコミュニティとモビリティ」

「食と暮らしの未来」 「健康とウェルビーイング」 「学びと遊び」

「地球の未来と生物多様性」 の7つのテーマで、アーティストが手がける

アート体験やイベントを実施いたします。

テーマ事業プロデューサー宮田裕章、会場デザインプロデューサー藤本壮介、

ランドスケープデザインディレクター忽那裕樹、

アートディレクターの長谷川祐子らが手掛けます。

喧騒から離れた新しい命が芽吹く静かな森の中で、

"いのち"をテーマにした様々な体験を通じて、

来場者は地球や自分自身の"いのち"に思いを馳せることができます。

静けさの森を舞台に、大阪・関西万博の主要テーマ「平和と人権」 「未来への文化共創」

「未来のコミュニティとモビリティ」

「食と暮らしの未来」

「健康とウェルビーイング」 「学びと遊び」

「地球の未来と生物多様性」 の7つのテーマで、アーティストが手がけるアート体験や

イベントを実施いたします。

テーマ事業プロデューサー宮田裕章、

会場デザインプロデューサー藤本壮介、

ランドスケープデザインディレクター

忽那裕樹、アートディレクターの長谷川祐子らが手掛けます。

喧騒から離れた新しい命が芽吹く静かな森の中で、"いのち"をテーマにした様々な体験を通じて、来場者は地球や自分自身の

"いのち"に思いを馳せることができます。

ART / ARTIST

-

- 円柱状の空間に多様な植物が生い茂り、上から見るとホールケーキを十字に切ったような形になっている。切り目である通路を進むと、両側面に配置された鏡が自分自身や空、森を映し込み、無限に広がるような錯覚を体験できる。さらに外側に回り45度などの位置に立つと、目の前も鏡となっており、多様な植物の中に溶け込んだかのような感覚を味わえる。まさにエルリッヒ特有の「鏡や構造を用いた視覚のトリック」が、多様性と自然との一体感を生み出し、新たな認知的体験へと人々を誘うのである。

人々は“空へ無限に続く感覚”と“多様性の中に身を委ねる感覚”を味わうことで「新しい見方」に気づき、身体的・精神的・社会的なウェルビーイングをより深く考えるきっかけを与えてくれる。

- レアンドロ・エルリッヒ

- 1973年アルゼンチン生まれ。パリ、ブエノスアイレスを拠点に活動。過去20年間、彼の作品は国際的に展示され、ヒューストン美術館、ポンピドゥー・センター(パリ)、金沢21世紀美術館など多くの施設に収蔵されている。現実の知覚的基盤と、視覚的枠組みを経て私たちが無意識のうちに常識と考えてしまっている世界観を作品体験を通じて問い直す。美術館やギャラリーの空間と日常的な経験との間の距離を縮めるとともに、私たちが信じているものと私たちが見ているものとの間に対話を生み出すことを試みている。

-

- 地面に掘られた穴の底に鏡を仕込むことで、空を映し、まるで空の雫をためるかのように見せる詩的なコンセプトをもつ作品。作品は会場内の静けさの森の泉につながる四叉路の2箇所に設置されている。「空」というあらゆる人々に開かれた“共有の風景”を見つめながら、社会や国境を超えたつながりへの意識を高めることで、平和について思いを巡らせるような体験をつくり出している。

- オノ・ヨーコ

- 1933年に東京で生まれた影響力のあるアーティスト、ミュージシャン、活動家です。1960年までにニューヨークのアートシーンの重要な人物となり、「カット・ピース」や「グレープフルーツ」などの先駆的な作品を制作しました。1968年には、夫のジョン・レノンと共にアート、音楽、活動においてコラボレーションを始めました。オノはグラミー賞を受賞した「ダブル・ファンタジー」を含む多数のアルバムをリリースし、彼女の作品はMoMA やテート・モダンなどの会場で展示されています。70年以上にわたるキャリアにおいて、オノのアーティストおよび活動家としての仕事は依然として特異に重要であり、アーティストと観客の境界を挑戦し続けています。

-

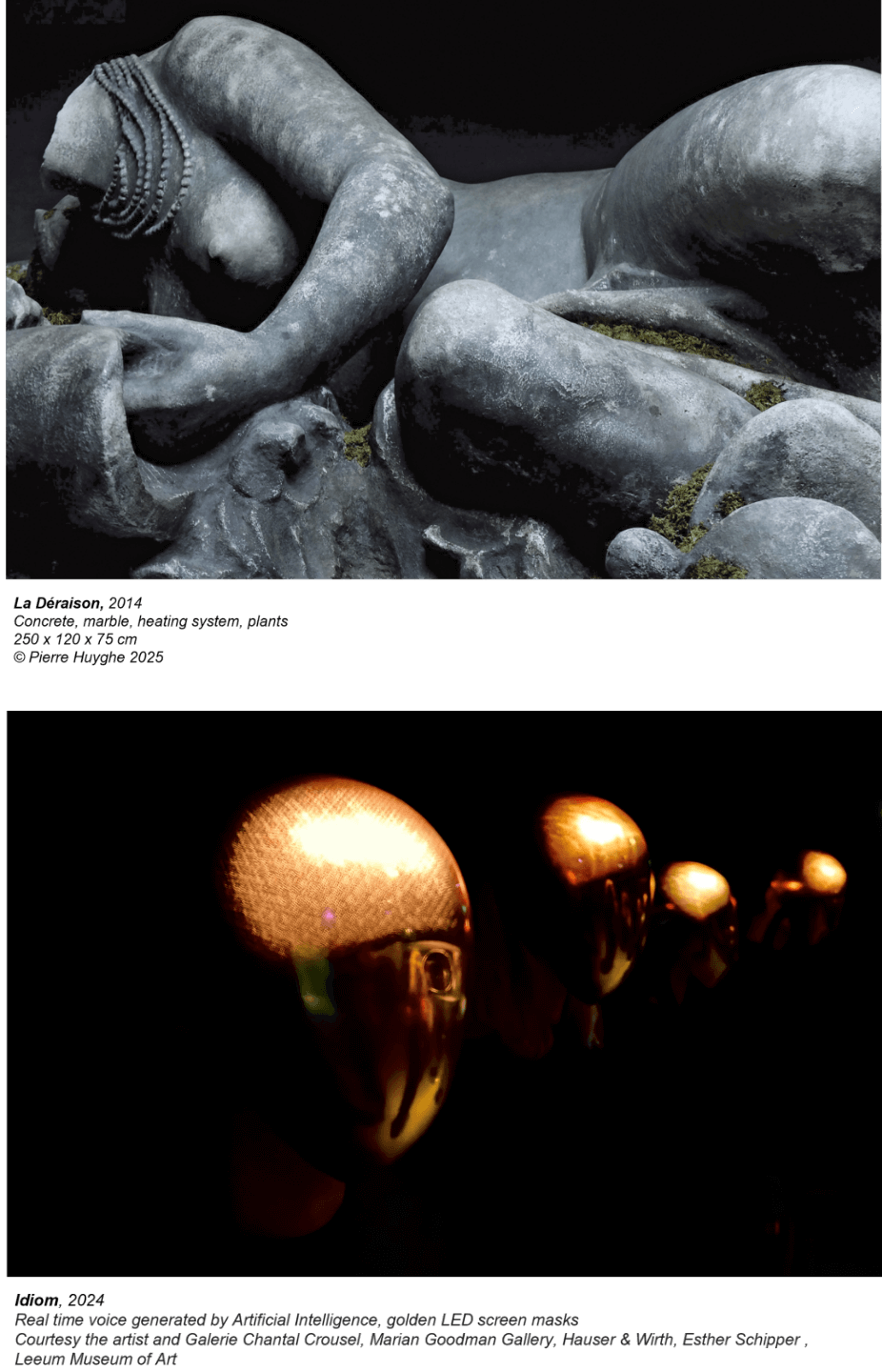

- 今回展示する「La Déraison」は、ひと目には普通の彫刻のように見えながら、人肌のような温かみをもつ点が特徴的だ。実際には“生き物”ではないにもかかわらず、その微妙な差異が観る者に「これは何なのか」「どこまでが生きていると言えるのか」という問いを喚起する。

さらに同じ展示空間で「Idiom」というマスク型の立体作品を用いたパフォーマンスが行われる。マスクを被ったパフォーマーは明確に生きている人間であるはずが、まるで生命感を失ったオブジェのようにも見える瞬間もある。また周囲の情報を認識してマスクが発する音も人間には理解することができない。Idiomを被ったパフォーマー同士では会話が成立しているように見えるが、その真偽すら人間には判別し難い。こうした空間における体験において「生きている/生きていない」という一般的な区分は一層曖昧化し、私たちが普段どのように“生命”を捉えているのかを深く問い直す機会となるのだ。

こうした違和感や揺らぎが、ユイグの作品の核心ともいえる。

ピエール・ユイグ《イディオム》のパフォーマンスは

以下の内容で実施されます。

[日時]会期中毎日 ※雨天中止

[パフォーマンス時間]①18:30- ②19:10- ③20:10- 各回15分程度

[会場]静けさの森 ピエール・ユイグ《理なきもの》周辺

[料金]無料

[定員]なし ※予約不要・先着順

- ピエール・ユイグ

- 1962年フランス・パリ生まれ。現在はサンティアゴを拠点に活動。その作品は国際的に知られ、世界各国の様々な展覧会で紹介されている。最近の主な個展に「Liminal」プンタ・デッラ・ドガーナ、ヴェネツィア(2024)/ リウム美術館、ソウル(2025年) 「UUmwelt」サーペンタイン・ギャラリー、ロンドン(2018年) 「ソトタマシイ」太宰府天満宮(2017)など。2017年ミュンスター彫刻プロジェクト”After a Life Ahead”、2015年メトロポリタン美術館ルーフガーデンプロジェクト、2012年”Untiled” dOCUMENTA (13)など大規模プロジェクトも多数手がける。2019年には「岡山芸術交流2019 もし蛇が」の芸術監督に就任。作品はポンピドゥー・センター、ニューヨーク近代美術館などに所蔵されている。

-

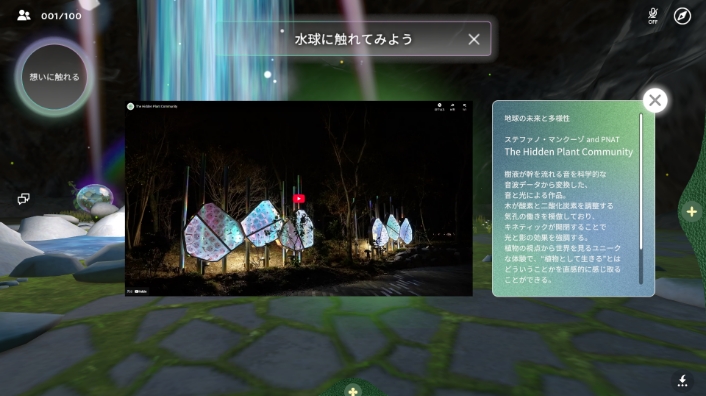

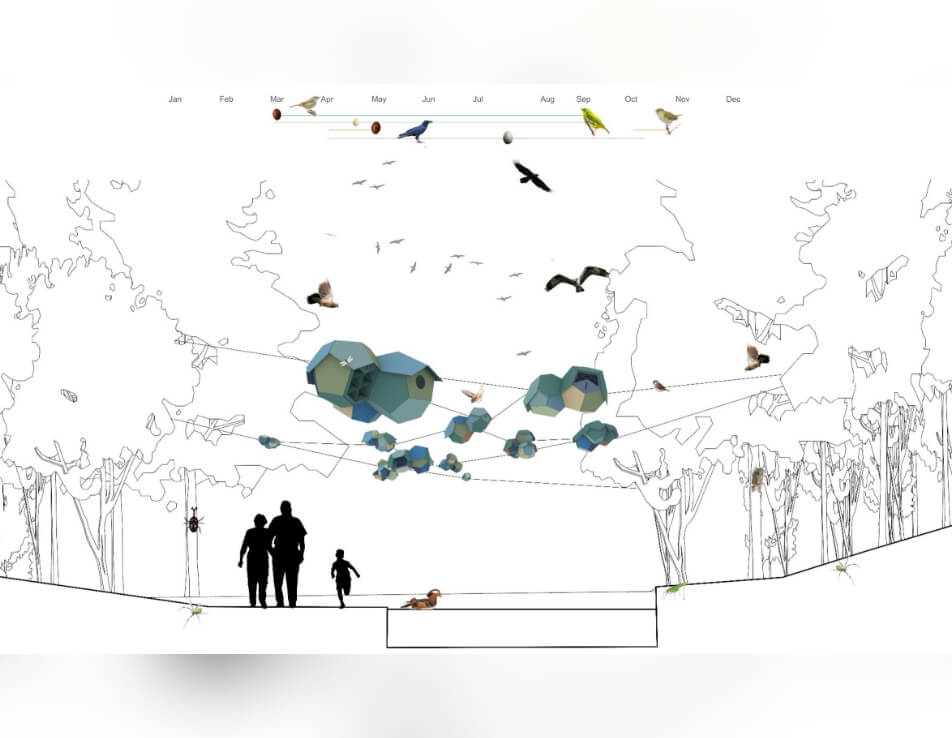

- 樹液が幹を流れる音を科学的な音波データから変換した、音と光による作品。木が酸素と二酸化炭素を調整する気孔の働きを模倣しており、キネティックが開閉することで光と影の効果を強調する。植物の視点から世界を見るユニークな体験で、“植物として生きる”とはどういうことかを直感的に感じ取ることができる。このアートを体感し、植物の仕組みに耳を澄ますことで、人間中心主義の世界観が問い直され、より広い生命観や時間軸で世界を捉えることができる。

- ステファノ・マンクーゾ and PNAT

- ステファノ・マンクーゾ(フィレンツェ大学教授)は、植物神経生物学の創始者であり、この分野における世界的権威でもある。

植物神経生物学は、生命の階層の全層における信号伝達とコミュニケーションを探求する学問。ステファノ・マンクーゾは国際学術誌に300以上の科学論文を発表している。最近の展示は以下が含まれる。

【「ザ・フローレンス・エクスペリメント」(カーステン・ホラーとの共作)、パラッツォ・ストロッツィ(2018年、イタリア)】、

【「植物の国」、第22回ミラノトリエンナーレ(2019年、イタリア)】、【「レオナルドの植物学」(フリトヨフ・カプラとの共作)、(2019年、イタリア)】、【「シンビオジア」、カルティエ現代美術財団(2019年、フランス)】、【「エコントィヌーム」

(ティス・ビアステカーとの共作)、NXTミュージアム(2021年、オランダ)】、【「相互援助」、ヴェネチア建築ビエンナーレ(2021年、イタリア)】、【「トーキング・ゴッド」、タイ・ビエンナーレ(2022年)】

PNATは、ステファノ・マンクーゾが率いる学際的なチームで、アート、科学、テクノロジーを融合させ、革新的なインスタレーションを制作しています。持続可能性とエコロジカルな意識に焦点を当てたPNATの活動は、自然と先進技術の交差点を探求しています。

また、環境問題と地球の未来についての考察を促す革新的なプロジェクトの開発も行っています。

PNATは、最先端のテクノロジーと自然の要素を組み合わせることで、私たちを取り巻く世界とのつながりについての理解を深めます。2025大阪・関西万博では、PNATは自然、科学、人間の創造性の調和のとれた関係というビジョンを提示し、来場者を示唆に富む没入型の体験に引き込みます。

-

-

「Conviviality」は、種間関係の代替モデルを提案する作品です。

繊細なワイヤーで吊るされた12の彫刻は森の生態系の機能も持ち、

鳥やクモ、昆虫などのさまざまな生き物が相互交流する

有機的プラットフォームの役目を担う。

多様な専門家との協力のもとに開発された「Conviviality」は、「静けさの森」の上に浮かぶ生物多様性の雲として景観を創出している。

- トマス・サラセーノ

- トマス・サラセーノはアルゼンチン生まれでベルリンを拠点に活動するアーティスト。

そのプロジェクトは生命体や生命形成と対話し、資本新世における支配的な知識の再考を促す。20年以上にわたり、Museo Aero Solar(2007-)やAerocene Foundation(2015-)など、環境社会正義に向けたオープンソース、集団的、学際的なプロジェクトを主導してきた。『Arachnophilia』(2018-)は、クモ恐怖症と資本新世を超えるための10年にわたる研究を発展させた作品である。サラセーノは、人間、テクノ、生物多様性のより均等なバランスを追求するために、コミュニティ、研究者、機関と協力している。マサチューセッツ工科大学(MIT)、フランス国立科学研究センター(CNES)、ゲーテ・インスティトゥートでレジデンシーを行い、COP20、COP21、COP26では介入を行った。彼の作品は、メトロポリタン美術館、パレ・ド・トーキョー、サーペンタイン・ギャラリーなど、世界中の主要施設で展示されている。

PROGRAM

-

-

万博期間中に開催されるテーマウィークと

連動し、宮田裕章と

他のテーマ事業

プロデューサーらの万博関係者との

対話イベント、

世界トップクラスのシェフとの食のセッションイベントも開催いたします。

宮田裕章と他のテーマ事業プロデューサーをはじめとする万博関係者との、テーマウィーク連動の対話イベントを開催予定です。

- 「いのちを育む」河森 正治

- 「いのちを守る」河瀨 直美

- 「いのちをつむぐ」小山 薫堂

- 「いのちを拡げる」石黒 浩

- 「いのちを高める」中島 さち子

- 「いのちを磨く」落合 陽一

大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー 中島 さち子、茶室建築士 遠山 典男をゲストに迎え、万博事業に携わることになったきっかけ、自身がプロデュースするクラゲ館と悠楽軒に込めた思いや施設紹介、大阪・関西万博から世界・未来に届けたい思いなど、トークセッションを開催。

大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー 中島 さち子、茶室建築士 遠山 典男をゲストに迎え、万博事業に携わることになったきっかけ、自身がプロデュースするクラゲ館と悠楽軒に込めた思いや施設紹介、大阪・関西万博から世界・未来に届けたい思いなど、トークセッションを開催。

-

中島 さち子

テーマ事業プロデューサー

-

遠山 典男

茶室研究者 / 茶室建築士

神奈川県知事 黒岩 祐治氏をゲストに迎え、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー 宮田 裕章が万博事業を通じて目指すこと、神奈川県知事就任以来「いのち輝く神奈川」を掲げ県政を通営してきた黒岩祐治氏から神奈川県の取り組みの紹介など、トークセッションを開催。

神奈川県知事 黒岩 祐治氏をゲストに迎え、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー 宮田 裕章が万博事業を通じて目指すこと、神奈川県知事就任以来「いのち輝く神奈川」を掲げ県政を通営してきた黒岩祐治氏から神奈川県の取り組みの紹介など、トークセッションを開催。

-

黒岩 祐治

神奈川県知事

シグネチャーパビリオン「EARTH MART」 小山プロデューサーをゲストに迎え、小山プロデューサーの経歴や大阪・関西万博の事業プロデューサーに就任した経緯やエピソード、ご自身がプロデュースする「EARTH MART」や、「万博漬け」 のお話をし、事業テーマ「いのちをつむぐ」、「いのちを響き合わせる」万博についてなど、トークセッションを開催。

シグネチャーパビリオン「EARTH MART」 小山プロデューサーをゲストに迎え、小山プロデューサーの経歴や大阪・関西万博の事業プロデューサーに就任した経緯やエピソード、ご自身がプロデュースする「EARTH MART」や、「万博漬け」 のお話をし、事業テーマ「いのちをつむぐ」、「いのちを響き合わせる」万博についてなど、トークセッションを開催。

-

小山 薫堂

テーマ事業プロデューサー

-

千林 紀子

アサヒバイオサイクル

株式会社

/ 代表取締役社長

-

山﨑 能央

株式会社 ヤマザキライス

/ 代表取締役

-

諸永 裕一

農林水産省 / 輸出・国際局

/ 新興地域グループ長(参事官)

-

石黒 浩

テーマ事業プロデューサー

-

宇野 常寛

批評家

-

落合 陽一

テーマ事業プロデューサー

-

ドラホミラ・マンディコヴァ

Group Chief Sustainability Officer

アサヒグループホールディングス

-

福岡 伸一

テーマ事業プロデューサー

-

河瀨 直美

テーマ事業プロデューサー

-

河森 正治

テーマ事業プロデューサー

-

福武 英明

ベネッセホールディングス会長 /

公益財団法人 福武財団理事長

-

蜷川 実花

写真家、映画監督、現代美術家

-

内田由紀子

京都大学 人と社会の未来研究院 院長・教授

-

Jan-Emmanuel De Neve

ウェルビーイング研究センター所長、オックスフォード大学セイド・ビジネススクール経済学・行動科学教授

-

モハメド・アルダハラウイ

サウジアラビア王国館メディアディレクター

-

マリオ・ヴァッターニ

大阪・関西万博イタリア政府代表

-

藤本壮介

2025大阪・関西万博会場デザインプロデューサー/ 建築家

-

忽那裕樹

2025大阪・関西万博ランドスケープデザインディレクター/株式会社E-DESIGN代表

-

横山英幸

2025大阪・関西万博 副会長/大阪市長

-

西沢立衛(SANAA)

2025大阪・関西万博「Better Co-Being」建築設計/建築家/横浜国立大学大学院 Y-GSA 教授

-

妹島和世(SANAA)

2025大阪・関西万博「Better Co-Being」建築設計/建築家/東京都庭園美術館館長

-

藤本壮介

2025大阪・関西万博会場デザインプロデューサー/ 建築家

-

蟹江 憲史

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 教授

慶應義塾大学SFC研究所 xSDG・ラボ代表

-

オズゲ・アヤドガン

Beyond Lab ディレクター兼チーフキュレーター

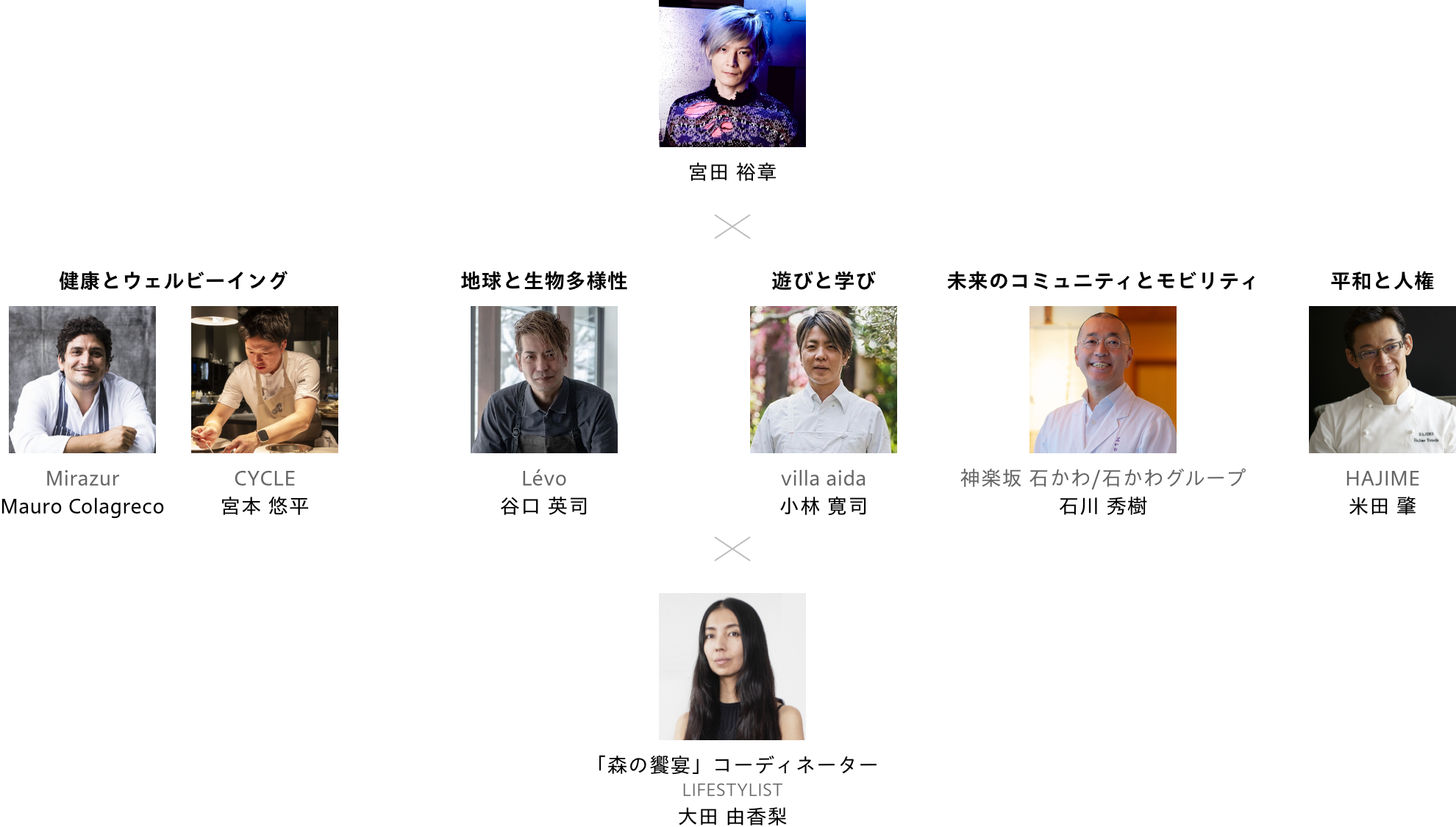

5つのテーマで世界トップクラスのシェフとの食のセッションイベントを

開催いたします。各テーマに即したトークイベントや企画で食を通じて人々をつなげる体験になります。

-

Mauro Colagreco

ミラズール(ミシュラン三つ星、フランス、マントン)オーナーシェフ、ユネスコ生物多様性親善大使

-

宮本 悠平

CYCLE by

Mauro Colagreco

-

髙橋 義弘

瓢亭

-

大田 由香梨

「森の饗宴」コーディネーター

-

米田 肇

HAJIME

-

大田 由香梨

「森の饗宴」コーディネーター

-

小林 寛司

Villa AiDA

-

谷口 英司

L'évo

-

大田 由香梨

「森の饗宴」コーディネーター

-

石川 秀樹

神楽坂 石かわ

-

大田 由香梨

「森の饗宴」コーディネーター

-

大石 茂之

㈱メリーチョコレートカムパニー

-

大田 由香梨

「森の饗宴」コーディネーター

開催場所:富山 L’évo

真の地産地消を追求する谷口シェフプロデュースの

完全招待制の食の体験イベント。

Concept

生態系そのものを象徴する「森」。

その森に溶け込み、季節や天候で移ろいゆく食とアートを通じたご来場者に体験を。

自然・技術・文化と人間のつながりを感じ、共存を体感する森で未来を考える機会にすることを目的に静けさの森で実施するトークセッションイベント。

スピンアウトイベントは、富山の自然、風土など地域の魅力を大切に、

谷口シェフが行う活動を体験いただくこと、また、その活動をアーカイブなどご覧いただく事で、より思いを馳せることができることを目的に実施いたします。

真の地産地消を追求する谷口シェフプロデュースの完全招待制の食の体験イベント。

-

谷口 英司

L'évo

-

大田 由香梨

「森の饗宴」コーディネーター

-Interview-

開催場所:千葉 シラコノイエ

国登録有形文化財シラコノイエにて実施する、

『villa aida』小林 寛司シェフによる特別ダイニングイベント。

Concept

私たちレストランのシェフがやるべき事は美味しいをより洗練させおいしさという人の喜びを通して、自然との関わり方を伝え、クオリティの高い小規模生産者に光をあて、きちんと評価してあげる事。それが過去、現在の食文化を守り、未来に伝えていくことだとおもいます。

過去・現在・未来の繋がる場所シラコノイエにて、江戸時代の豪農の農家の家をご案内。

そこに確かにあった暮らしの景色を感じながら、 今、この瞬間の食というものが、特別ではないということを、

生産者の言葉や、時間の旅を通して感じていただけたらと。

インタビュー動画もございますので、併せてお楽しみください。

-Interview-

-

小林 寛司

Villa AiDA

-

大田 由香梨

「森の饗宴」コーディネーター

開催場所:神楽坂 石かわグループ店舗

石かわグループ神楽坂 4店舗の食べ歩き。

参加者が石かわグループ参加店舗のそれぞれのお料理をツアー形式で1店舗数品ずつお召し上がりいただき、石川氏の神楽坂の世界観にひたっていただくとともに、各店舗の従業員や同じ参加者とコミュニケーションを図る内容にて実施。

Concept

“文化が交差し、響きあうひととき”

坂と路地が折り重なる神楽坂を舞台に、四つの膳をめぐる小さな旅。

虎白×BARロンドの繊細な序章、天考×NKが織りなす異文化の対話、料亭八仙×波濤×愚直にによる時を紡ぐ深層、

そして神楽坂石かわ×豊後もん江とうが示す未来への共鳴──。

昼から夜へと移ろう街の光に導かれ、五感で「文化とは何か」を味わうひとときです。

-

石川 秀樹

神楽坂 石かわ

-

大田 由香梨

「森の饗宴」コーディネーター

PRODUCER

- テーマ事業

プロデューサー企画・監修・共同

キュレーション

宮田裕章

- 会場デザイン

プロデューサー企画・監修

藤本壮介

- ランドスケープデザインディレクター

忽那裕樹

- アートディレクター

長谷川祐子

VIRTUAL EXPO